IC-751A是ICOM于三十年前的上世纪八十年代对IC-751这一款短波电台进行优化后推出的四次变频旗舰机型,其最大特征是四次变频的收发电路结构。曾被国内的林业、水利、铁路等单位普遍采购装备,现在已经基本被这些使用单位所淘汰,部分流转到了社会上。751A这一款电台在国内业余无线电爱好者中有相当的保有量,特别是较早取得业余无线电台操作资质的爱好者。

但随着时间推移,由新一代在校学生组成的年轻HAM团体不再有那么多机会接触和了解这些上个世纪的有趣产品,而我作为拥有者也对它逐渐生疏起来,因此我决定将自己对这款电台所熟悉的部分写下来,在历史的Time Line上重新打一个Marker。

![73magazine 1987-5.jpg]()

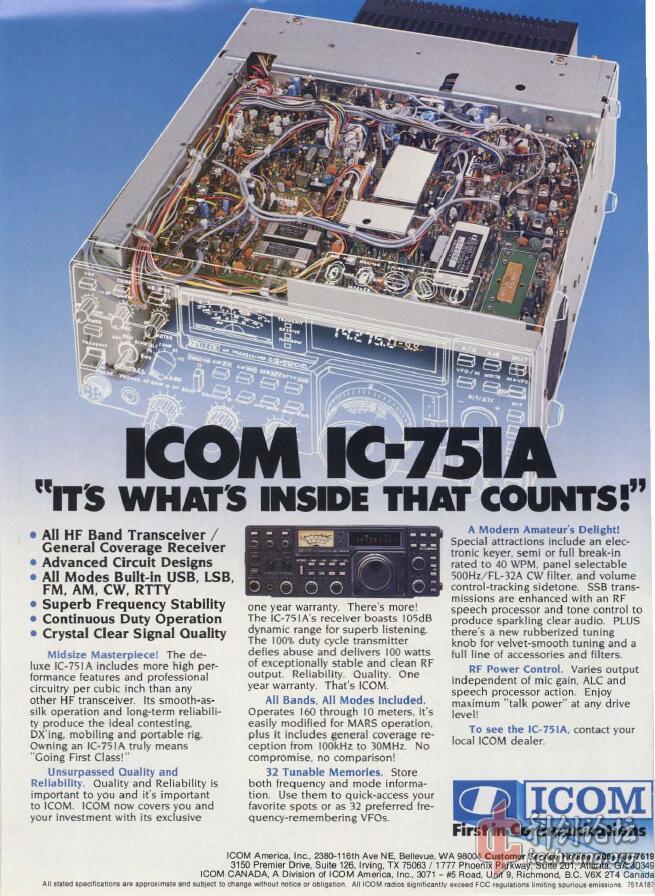

ICOM上世纪在73业余无线电杂志封皮页打出的整版宣传广告,运用了大量“deluxe”、“unsurpassed quality”等词汇对机器的功能进行介绍。

![nice-icom-ic-751a-hf-transceiver-ic-ps30-power-supply-hm-36-mic-ya-1-manuals-fa5785b2bcf0eb65103e1ac41c5e9c4e.jpg]()

一套完整的ICOM全家桶,在当年的各路单位中很常见(不包括最上面的LPF)

![751A .jpg]()

欧美国家的业余无线电爱好者中751A也有一定保有量,但是资料和讨论稀少,远不及KEWNOOD TS-440S。

下面附上IC-751A的性能参数,注意接收灵敏度的测试条件是面板上的Per Amp开关置于“ON”位,信噪比为10dB。0.15uV对应-123.468dBm,0.5uV对应-113dBm,1uV对应-106.99dBm。

![751A 1-1.jpg]()

![751A 1-2.jpg]()

![751A Dynamic Range Characteristics.jpg]()

动态范围特征示意图。以现在的眼光来看双音三阶交调点指标并不高。

![751A block diagram.jpg]()

IC-751A的整机原理方框图一览(清晰度不高,细节参见帖子内容和附件),可见其四次变频结构的复杂程度。

![725 block diagram.jpg]()

贴一张年份接近、同样曾被我国林业、水利、铁路等单位普遍采购装备的ICOM IC-725整机原理框图。不同之处在于这台机器是简单的二次变频结构。

接下来是主线,为了方便与维修手册调整部分作对比,分析时全部以电台工作在14.000MHz、Usb模式下为例。

一、751A的接收信号通路分析

1.1 RF UNIT

![751A RF block1.jpg]()

14MHz的射频信号经过ANT接口送入后,首先经过收发转换单元的收发切换继电器切换并经过1.6MHz高通滤波器送到RF UNIT上预选滤波器阵列对应的11~15MHz带通滤波器进行预选。

根据接收电平情况,还可选择是否在预选滤波器以前插入一个6dB的衰减器。

在经过预选带通滤波器后,先经过一个简单的可变衰减器,这个可变衰减器由接收自动增益控制电路的AGC电压驱动衰减器BIAS控制电路以控制Pin二极管上的偏压实现。

如果面板上的Per Amp开关置于“ON”,则接下来信号送入前置放大器后再送入接收第一混频器(RX 1st Mixer),如果置于“Off”或“ATT”位置,则信号不经过前置放大器放大,直接送入接收第一混频器。

![751A RX RF Circuit1.jpg]()

14MHz信号在第一混频器与频率为84.4815MHz的一本振(1st LO)混频,并经过中心频率为70.4515的晶体滤波器滤除本振等无用信号,得到第一中频信号,紧接着是由两个3SK74组成的第一中频放大器,经过高通滤波器(HPF)送入收发共用的混频器IC3(在这里作为接收第二混频器),与频率固定在61.44MHz的二本振(2nd LO)混合,经过低通滤波器选择得到频率为9.0115MHz的第二中频。

![751A IF block1.jpg]()

以上信号处理过程均由设置在751A左侧的RF UNIT完成。

![751A RF2.jpg]()

751A的RF UNIT电路板。右侧的豌豆大的电感阵列是预选滤波器组。

![751A RF3.jpg]()

![751A RF1.jpg]()

维修手册内的配图,各电路单元布局清晰可见。

1.2 MAIN UNIT

频率为9.0115MHz的第二中频信号被同轴电缆送入MAIN UNIT,第二、第三、第四中频乃至信号解调均在这张板上完成。

![IC-751A Internals (Top).jpg]()

751A开盖顶视图,四个成对存在的分别是455kHz(大)和9M中频滤波器(小)。注意标配455k滤波器应该只有一个FL-44A,左边一个是选件。

![751A main circuit1.jpg]()

![751A main circuit2.jpg]()

751A MAIN UNIT整版电路原理图(截图) 清晰版见附件

![751A .jpg]()

MAIN UNIT的跳线多得让人发晕,但是走线十分考究,取下MAIN UNIT的固定螺丝后可以不拔下任何联线直接将MAIN电路板向左翻开,检修十分方便。

经过RF UNIT变换得到的频率为9.0115MHz第二中频信号,由J4输入MAIN UNIT,先经过噪声熄灭电路由四个二极管1ss53构成的NB GATE,由二中放放大后送入二中频滤波器阵列中的2.3KHz边带滤波器(2.3KHz指-6dB带宽)抑制无用信号,经过一级缓冲放大器送入第三混频器(IC10 upc1037)混频。第三混频器3输出455KHz第三中频(本振、上变频产物被并联在混频器输出端的中周LS-146退耦)后,由接收第三中频放大器放大。

![751A IF block2.jpg]()

![751A IF circuit1.jpg]()

第三中频信号经过放大后,被送入455KHz滤波器阵列中的FL-44A(FM模式则由CFW-455E送入对应的放大和解调电路,故FM模式为三次变频),经过缓冲放大器送入第四混频器,得到9.0115MHz中频(第三、第四混频器使用的是同来自一本振的频率源,频率由PBT电位器控制)经过陷波器(NOTCH功能)和带通滤波器、两级放大送向平衡同步解调电路,另一路分向AGC检波器。

![751A IF block3.jpg]()

![751A IF circuit5.jpg]()

平衡同步解调由混频器upc1037构成,与BFO信号混频并滤除高频信号,解调出音频信号。(USB:9.013000MHz,LSB:9.01000MHz)

二、751A的发射信号通路分析

2.1 发射小信号通路分析

以1KHz音频单音信号为例(电台工作频率:14.000MHz,模式为USB),手持话筒中的驻极体拾音器将音频信号经过操作面板的航空插头送入机内。经过两级麦克风放大器(MIC AMP)和一级缓冲放大器(BUFF AMP)送入由upc1037(IC9)构成的双边带调制器(此处AM CTRL电路存疑),麦克风放大器的增益可由面板上的MIC GAIN旋钮控制。音频信号在调制器内与BFO振荡器送来的本振信号(9.01300MHz)信号经过混频和窄带滤波器抑制载波、无用边带及BFO本振信号,得到频率为9.012000MHz的单音信号(即下边带信号,经过混频器多次频谱倒置最后得到上边带信号)。由缓冲放大器放大后立刻送往由IC10构成的发射混频器得到频率为454.5KHz的上边带信号(第一次频谱倒置,得到载波频率为453.5KHz上边带信号)。经过窄带滤波器抑制无用信号后,立即送入由IC11构成的混频器变回频率为9.012000的单音信号(第二次频谱倒置,得到载波频率为9.0130的下边带信号)。

![751A IF block5.jpg]()

![751A AF block1.jpg]()

频率为9.012900的单音信号经过低通滤波器后,在IC3构成的混频器内与61.44MHz的第二混频器混频,经过高通滤波器滤除无用信号,得到频率为70.452MHz的单音信号(无边带倒置,是载波频率为70.453MHz的下边带信号)。经过发射中频放大器放大后,由Q12、Q13组成的双平衡发射混频器混频、带通滤波器、高通滤波器阵列滤除无用信号,得到频率为14.00100MHz的单音信号(第三次边带倒置,载波频率为14MHz的上边带信号)。

![751A IF block6.jpg]()

2.2 发射大信号通路分析

频率为14.00100MHz的单音信号(载波频率为14MHz的上边带信号)在RF UNIT上经过由2SC2053构成的小功率放大器放大,得到百毫瓦左右的射频功率送向功率放大器单元(PA UNIT)。

功率放大器单元第一级是由一只2SC1971构成的A类功率放大器,作为前置驱动放大器将百毫瓦级的射频功率放大到瓦特级别。经过由宽带射频变压器构成的级间耦合电路驱动由两只2SC3133构成的B类推挽功率放大器,这一级驱动放大器再提供数瓦的射频功率以驱动由两片2SC2904构成的B类推挽末级功率放大器,得到上百瓦特的射频功率。信号由FILTER UNIT中对应的低通滤波器将谐波抑制到法规要求后,经过单孔磁环构成的双定向耦合器(SWR耦合器)和收发转换开关送到机器尾部的ANT接口。

![751A RF block2.jpg]()

![751A RX RF Circuit2.jpg]()

![751A PA circuit1.jpg]()

![751A PA.jpg]()

751A的射频功率放大器单元电路板(PA UNIT),可以喜感地看到射频变压器的体积随着耐受功率要求提高而逐级增大。串接在电源上的0.012欧姆水泥电阻用以监测功率放大器整体电流,热敏电阻为末级功放作偏置补偿。

![751A LPF.jpg]()

751A上的低通滤波器单元(FILTER UNIT),七对继电器对应切入七组低通滤波器。收发转换继电器虽然画在这个单元的原理框图里,实际上却设置在机器尾部一张很小的电路板(CONNECTOR)上,见下图。

![751A FILTER circuit1.jpg]()

FILTER、CONNECTOR、CHOKE UNIT的电路原理图,红框内是双定向耦合器与检波器构成的双向功率检测电路。

![751A con.jpg]()

图示的CHOKE UNIT则用于外接电键、扬声器和AGC\ALC等信号,6.5MM插座用于连接电键,3.5MM单声道插座用于连接外置扬声器。

电路板上黑色的磁珠不仅呈电感性,还具有一定的射频信号吸收能力,串接在连接器与机内电路之间用以滤除干扰。

全贴终

宣传文案截图出处

73_magazine_1987_05_may.pdf

29.15MB

PDF

295次下载

预览

73_magazine_1987_05_may.pdf

29.15MB

PDF

295次下载

预览

IC-751A 维修手册

IC751_serv.pdf

30.20MB

PDF

521次下载

预览

IC751_serv.pdf

30.20MB

PDF

521次下载

预览

电路板照片取自eBay卖家

200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。